« Les sentiers de la guerre économique » – Entretien avec Nicolas Moinet, Professeur à l’IAE de Poitiers

Entretien publié le 04 Février 2021

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour Nicolas MOINET, pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Nicolas Moinet : Je suis Professeur des universités à l’Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers. Je me présente généralement comme praticien-chercheur en intelligence économique car avant d’embrasser la carrière universitaire, j’ai été consultant à Paris au sein du cabinet INTELCO (Groupe Défense Conseil International) auprès de Christian Harbulot, devenu depuis directeur de l’École de Guerre Économique (EGE). A ce titre, j’avais participé à la finalisation du rapport Martre (Commissariat Général du Plan) qui lancera la dynamique d’intelligence économique en France. Mes spécialités sont le renseignement ouvert (OSINT), la sécurité économique et les stratégies d’influence. J’ai dirigé pendant 20 ans le Master Intelligence économique de Poitiers créé dès 1996 et qui forme près d’une centaine d’étudiants chaque année et est le seul à proposer un parcours complet en formation à distance. Je reste d’ailleurs responsable de ce parcours, essentiellement composé de cadres en activité en France et à l’étranger. Professeur, praticien donc mais aussi chercheur au sein du Centre de Recherche en Gestion (CEREGE) dans une logique transdisciplinaire puisque je suis habilité en sciences de l’information et de la communication. A ce titre, je dirige des thèses de Doctorat sur l’intelligence économique. Et ce qui intéressera sans doute votre public, j’en ai codirigé deux avec l’Algérie, pays où je suis également intervenu dans le cadre de la formation de cadres des secteurs publics et privés (à l’ESA, à HEC Alger et à l’ISGP). Enfin, pour terminer cette présentation, je me suis toujours engagé dans des dynamiques de sécurité nationale et revendique un patriotisme économique qui ne soit jamais assimilé à un nationalisme fermé. C’est pourquoi j’interviens dans des formations telles que l’EGE ou l’ILERI, ai été réserviste citoyen dans la Gendarmerie Nationale et auditeur de la session nationale sécurité-justice de l’INHESJ (Premier Ministre) en 2015-2016 dont le voyage d’études avait lieu en… Algérie. C’est ce parcours et ces expériences que je relate dans Les sentiers de la guerre économique (VA Éditions). En 2019, j’ai cofondé l’École de Pensée sur la Guerre Économique (EPGE) avec Christian Harbulot, Ali Laïdi, Olivier de Maison Rouge et Éric Delbecque. Depuis septembre 2020, je suis également chercheur associé à l’IRSEM, l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire, dans le domaine Renseignement, anticipation et menaces hybrides.

CADE : « Soft Powers » est le sujet du deuxième volet des Sentiers de la guerre économique (VA Éditions), ouvrage complété par un chapitre des Cahiers de la guerre économique (EGE) sur « Le Soft Power, clé de voûte de la guerre économique systémique ». Quel est le lien entre le Soft Power et la « guerre économique systémique », tel que montré dans vos recherches ?

Nicolas Moinet : Le Soft Power est trop souvent réduit à de l’influence culturelle qui en est bien entendu le substrat. Et pour en donner une vision plus large, je le relie à la notion de guerre économique systémique telle que conceptualisée par Christian Harbulot, à savoir un mode de domination qui évite de recourir à l’usage de la puissance militaire et vise à acquérir une suprématie durable. Le Soft Power, ce pouvoir feutré qui nous étreint de toutes parts (expression de Gérard Chaliand popularisée par Pascal Gauchon) y est inscrite comme un élément clé… mais à condition de ne pas ignorer les liens ténus qu’il peut entretenir avec le Hard Power comme nous le montrent les deux grandes puissances globales que sont les États-Unis et la Chine. La guerre doit être comprise dans son acception globale et non pas seulement militaire, à savoir comme la soumission de la volonté de l’autre : endettement, conventions internationales, influence culturelle et linguistique, formatage des élites et d’une pensée « Main Stream », etc.

CADE : Qu’est ce qui relie la notion de souveraineté à celle du Soft Power ?

Nicolas Moinet : Très à la mode ces derniers temps, la notion de souveraineté est, elle aussi, une notion complexe et souvent mal comprise, objet de toutes les caricatures. Avec l’avocat Olivier de Maison Rouge, nous avons récemment coécrit un article à ce sujet pour la revue Diplomatie (n°105). Depuis le XVIème Siècle et les écrits de Jean Bodin, la souveraineté est une notion juridique qui marque l’avènement de l’État moderne. Sa définition est stabilisée trois siècles plus tard par le juriste français Louis le Fur qui fait de la souveraineté la qualité d’un État « de n’être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, et conformément au but collectif qu’il est appelé à réaliser. » Dès lors, la notion de souveraineté va devoir articuler deux critères qui peuvent sembler contradictoires : d’une part, l’autodétermination ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et, d’autre part, le respect des règles du droit international pouvant résulter d’accords entre États souverains ou être le produit d’organisations internationales (ONU, OMC) ou régionales (UE). Dès lors, la domination d’un État souverain par un autre peut faire appel à la force (annexion, invasion) ou à la ruse. Et c’est là que le Soft Power entre en scène. Bien entendu, celui-ci n’est pas nouveau mais sa théorisation est plutôt récente. Elle est née d’une controverse post guerre froide, de la plume de Joseph Nye, Professeur à Harvard mais également sous-secrétaire d’État de l’administration Carter puis secrétaire d’État adjoint à la Défense de Bill Clinton. Le Soft Power apparaît à Nye comme la clé pour lutter contre le déclin annoncé de l’Empire américain et s’opposer plus particulièrement aux thèses de l’historien anglais Paul Kennedy auquel il reproche de ne considérer l’hégémonie impériale qu’en terme de coercition (Hard Power).

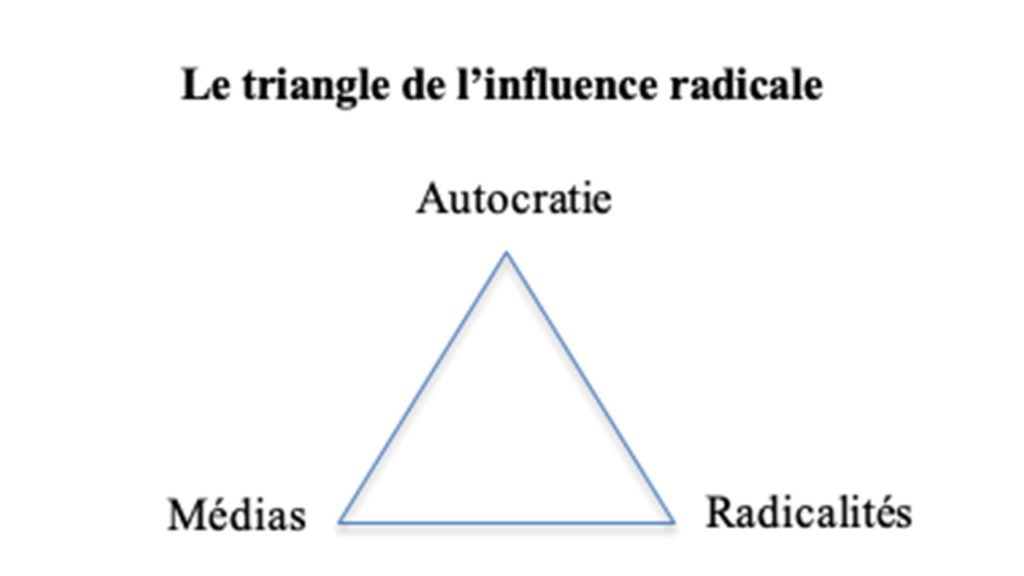

CADE : Pouvez-vous nous expliquer l’utilité et le fonctionnement du triangle de l’influence radicale ?

Nicolas Moinet : La trame de fond de la guerre économique est celle de sociétés post-modernes où l’usage de la force est de moins en moins accepté avec un système composé de trois pôles : un pôle autocratique, un pôle médiatique et un pôle de radicalités. D’où ce schéma :

Le pôle autocratique appelle un pouvoir politique fort où les décisions sont concentrées dans les mains d’une poignée de décideurs. On pense tout de suite à certains régimes autoritaires mais cette autocratie peut également prendre les aspects d’une démocratie dès lors que c’est la technostructure qui gouverne et possède les principaux leviers du pouvoir. Nous retrouvons bien là l’idée de la philosophe Jacqueline Russ selon laquelle « le pouvoir contemporain dessine ses multiples figures sur fond de société ouverte ». D’où la nécessité de « contrôler » les médias classiques qui appartiennent le plus souvent aux États ou à des puissances économiques quand ils ne survivent pas grâce aux subventions publiques. Une histoire qui n’est pas nouvelle certes. Mais ce qui est nouveau, c’est la nécessité à la fois de créer du désordre et de le gérer « par des systèmes de communication, par des normes, par des stratégies ouvertes, par des dominations masquées et déguisées. » Le secret va donc devoir se cacher derrière le voile de la transparence. Et ce, dans un écosystème médiatique qui se complexifie, notamment avec l’arrivée des réseaux sociaux numériques, et qui se trouve être également le terrain de jeu du troisième pôle, celui des radicalités. Celles-ci peuvent être organisées (zadistes, black block, féministes, végans, …) sous un mode le plus souvent éphémère et agile ou être le fait d’individus qui se rebellent et se révoltent tels les lanceurs d’alerte.

CADE : Vous dites que le concept de transparence est considéré par les américains comme un vecteur de domination. Est-il possible de nous éclairer sur comment vous êtes arrivé à ce constat ?

Nicolas Moinet : Chargé de mission à INTELCO auprès de Christian Harbulot, celui-ci me charge de le représenter à cette réunion qui vise à mettre en avant une nouvelle ONG, Transparency International, et à travers elle, la question de la corruption dans les transactions commerciales internationales. Nous sommes au milieu des années 1990. Une soixantaine de personnes assistent à cette réunion qui se tient – on appréciera le pied de nez – dans la salle Colbert de l’Assemblée Nationale. La conférence est dirigée par un ancien magistrat devenu Député, qui appelle de ses vœux l’harmonisation des législations au niveau international, les principaux blocages étant politiques et diplomatiques. Un travail de pédagogie est donc nécessaire et Transparency International a justement été créée pour cela. C’est ce qu’explique en substance le président de son conseil d’administration, l’allemand Peter Eigen, ancien directeur régional de la Banque mondiale et un temps consultant pour la Fondation Ford, une association philanthropique. Il est l’un des cofondateurs de l’ONG avec Michael J. Hershman, ancien membre des services de renseignement de l’armée américaine, Franck Vogel, un professionnel de la communication financière et un homme d’affaires, George Moody Stuart. La mission de cette nouvelle organisation non gouvernementale à but non lucratif consiste à : favoriser la mise en place de coalitions internationales et nationales pour encourager les gouvernements à mettre en œuvre des législations, des politiques et des programmes anti-corruption efficaces ; renforcer dans les opinions publiques le soutien et la connaissance des programmes anti-corruption et promouvoir la transparence et la responsabilité publiques dans les transactions commerciales internationales et dans la gestion des biens publics ; inciter, enfin, tous les partenaires dans les transactions commerciales internationales à agir avec la plus scrupuleuse intégrité, en particulier en s’appuyant sur les règles de conduite de… Transparency International. Mais comment s’opposer à cela, tant il est vrai que la corruption gangrène les échanges et le développement économique de nombreux pays ?

Vingt-cinq ans après, je perçois enfin l’importance de cette réunion à laquelle j’avais assisté en simple observateur. Le compte-rendu que j’avais alors rédigé prend d’autant plus de sens que je viens de terminer les mémoires de Frédéric Pierucci intitulées Le piège américain dans lesquelles il relate ses années d’emprisonnement aux États-Unis pour corruption. Une manœuvre destinée à faire plier la France et obtenir le rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric. Avec le succès que l’on connaît et la perte de souveraineté nucléaire de notre pays. Un véritable scandale d’État dont le levier aura été l’extraterritorialité du droit américain, la lutte anti-corruption et… la transparence.

CADE : Qu’est que l’encerclement cognitif ?

Nicolas Moinet : La guerre économique systémique, sans ignorer totalement la force et la coercition, est, par essence, fondée sur la ruse qui donne la prime à l’attaquant et à l’action invisible en privilégiant les multiples formes d’encerclement cognitif que lui offre la société de l’information. Ainsi, pour Christian Harbulot, « Les stratégies d’encerclement cognitif par la production de normes, de droit, ainsi que par l’orchestration de parties prenantes de la société civile, sont d’autant plus efficaces, qu’elles masquent l’esprit de conquête par des éléments de langage moralisateur. C’est cet art de la duplicité qui fait que la nouvelle guerre économique est encore plus opaque que la précédente. ». Et de citer les exemples d’une Chine protectionniste défendant le libre-échange à Davos ou de ces entreprises de la Silicon Valley qui, se pensant investies d’une mission quasi-messianique, construisent pourtant chaque jour davantage une société dystopique qui donnerait des cauchemars aux regrettés George Orwell et Aldous Huxley s’ils étaient encore parmi nous.

Ainsi, l’extraterritorialité du droit américain est-elle un encerclement cognitif sur fond de lutte anti-corruption qui finit par recourir à la coercition judiciaire, l’emprisonnement, et une certaine forme de brutalité, dès lors que la liberté se marchande auprès d’un procureur. Il faut lire à ce sujet l’ouvrage très documenté d’Ali Laïdi sur Le droit, nouvelle arme de guerre économique (Actes Sud, 2019).

CADE : Vous dites que le monde francophone constitue un axe de développement majeur pour la France. Pourriez-vous apporter plus de précisions à ce sujet ?

Nicolas Moinet : Dans le monde académique où j’évolue, il m’est souvent arrivé de devoir batailler face à des collègues ou des évaluateurs pour qui une revue en français n’était pas à classer dans la rubrique « international ». Une posture qui revient à balayer la Francophonie, un espace de plus de 300 millions de locuteurs (700 en 2050 !) présents sur 5 continents et comptant 88 États (sur les l93 reconnus par l’ONU). Un espace et une communauté qui défendent, certes le français, mais aussi le multilinguisme. Car imposer une langue, c’est aussi imposer des schémas de pensée. Imposer une langue, c’est nécessairement restreindre l’accès de ses recherches à ses compatriotes, ceux-là même qui vous financent. La position dogmatique de la publication en anglais à tout prix finit par appauvrir intellectuellement une nation car dans les faits, il ne faut pas confondre le nécessaire apprentissage des langues étrangères pour comprendre l’autre, et échanger avec lui, et l’imposition d’une langue de référence qui n’est pas la sienne dans la production de connaissances. Une position d’autant plus anachronique alors que l’intelligence artificielle offre dès à présent des outils automatiques de traductions incroyables et que cela va aller crescendo. Mais surtout – et c’est plus grave pour des élites -, entrer dans ce jeu du tout anglais est le fruit d’une ignorance sur la volonté stratégique qui a prévalu à son établissement. Car rien n’arrive par hasard et c’est bien un mélange d’influence et de business qui se cache derrière cette question. Aussi, certaines écoles de management qui se targuent d’enseigner la stratégie feraient-elles bien de l’appliquer à leur propre écosystème. A bon entendeur…

CADE : Est-ce que le Hard Power n’est pas en train de prendre le pas sur le Soft Power au regard de la multiplication des conflits géopolitiques et des guerres économique et technologique ?

Nicolas Moinet : On assiste plutôt à un mélange des genres appelé « Smart Power ». Et là encore, les États-Unis prédominent. Pour le « Hard », c’est évident : puissance militaire, financière et industrielle. Pour le « Soft », l’Empire américain a compris depuis longtemps que l’influence passait avant toute chose par l’éducation et que toutes ces bourses d’échanges financées ne pouvaient que lui être bénéfique à moyen terme. Une leçon que devraient retenir nos dirigeants d’autant que certains d’entre eux en ont bénéficié allègrement. Le Soft Power sert avant tout à « blanchir » et à verrouiller le « leadership » (entendez domination) technologique américain par un double processus de formatage de la connaissance et de captation du savoir. En effet, se jouant avant tout dans le monde dit « immatériel », la guerre économique systémique ne vise plus à soumettre l’autre par la force mais à le rendre dépendant par la technologie. Mais pour bien comprendre de quoi il est ici question, il est essentiel de ne pas confondre technologie et technique, la seconde restant au niveau du procédé (tekhné) quand la première relève de l’ordre du savoir et du discours (logos). Une confusion sémantique qui, comme souvent, peut avoir des implications pratiques et même des conséquences stratégiques désastreuses en omettant de relier les deux dimensions que sont le matériel et l’immatériel, le contenant et le contenu. L’échec industriel de la France dans l’informatique puis dans l’Internet s’explique, en partie, par cette incapacité à relier les deux dimensions, contrairement aux japonais puis aux américains. Pourtant, le leadership technologique américain est là pour nous rappeler chaque jour cette évidence. Et la Chine lui emboite le pas…

CADE : Diriez-vous que le Soft Power est l’apanage des grandes puissances ?

Nicolas Moinet : Non mais il n’y a pas aujourd’hui de grande puissance sans Soft Power. Ainsi, imitant l’américain mais avec ses atouts et ses contraintes, le Soft Power chinois joue sur l’image doucereuse de Confucius via ses fameux instituts où l’on peut autant s’initier à la langue qu’à la cuisine, à la calligraphie ou au Tai Chi. Encore plus douce est l’image de ces mignons pandas, si gentiment prêtés aux pays occidentaux qui s’en montrent dignes. De même, les bourses et invitations se multiplient auprès des décideurs et experts de tous domaines sur fond d’opération « 1.000 talents ». Enfin, les grandes entreprises comme ZTE et surtout Huawei jouent un rôle majeur pour s’implanter sur les marchés, mais aussi comme partie intégrante du soft power chinois. Ainsi, en France : recrutement d’anciens ministres, mécénat culturel (Opéra de Paris) ou sportif (Roland Garros), etc. Du classique mais avec les moyens de la Chine !

Mais, n’en déplaise à ceux qui invoquent systématiquement les instances supranationales pour justifier leur inaction, le Soft Power n’est pas qu’une question de taille. Et dans la guerre économique, de « petits » pays arrivent à tirer subtilement leur épingle du jeu. Dans la problématique du faible, l’encerclement cognitif consiste en effet, d’une part, à renverser le rapport de force par le développement de systèmes éphémères ou durables de contre-information et, d’autre part, à user de la force de frappe subversive des réseaux sociaux dans la recherche de légitimité. Ainsi, l’effet Greta Thunberg relève-t-il bien d’une forme de Soft Power. Tout aussi intéressant est le discret Soft Power norvégien qui, par petites touches, fait de ce pays producteur d’hydrocarbures, et grand utilisateur de pesticides pour l’élevage du saumon un modèle d’écologie. Une agilité qui s’appuie sur des ONG, un réseau médiatique efficace et un fonds souverain qui pèse plus de 1.000 milliards de dollars ! D’autres pays ont fait le choix d’un Soft Power minimaliste telle la Corée du Sud qui s’appuie sur un cinéma d’auteurs de très haut niveau, faisant oublier que cet étonnant pays de 50 millions d’habitants dépose, à elle seule, plus de brevets dans le monde que tous les pays de l’Union Européenne réunis. Et nous pourrions poursuivre notre panorama en passant par le Qatar ou « Cyber Israël » et plus récemment le Maroc…

CADE : Dans un contexte de guerre économique systémique, n’y a-t-il pas de moyens pour qu’un pays faible puisse quand-même défendre ses intérêts stratégiques et être entendu par les forts ?

Nicolas Moinet : Tout d’abord, il ne faut pas confondre faible et petit. La faiblesse est souvent relative à la force que l’on abandonne aux autres. Le pouvoir n’est pas donné, il se prend. De plus, la faiblesse n’est pas plus durable que la force. Tout cela est relatif et relève de la stratégie. A-t-on ou non une stratégie ? C’est sur ce point que je ne suis pas d’accord avec Joseph Nye qui qualifie de négatif le soft power russe en le définissant comme un processus visant à attaquer les valeurs des autres puissances afin de réduire leur attractivité et donc leur propre soft power. Ancienne grande puissance qui rêve de retrouver sa place sur la scène internationale, la Russie se révèle effectivement très active sur les réseaux sociaux avec ses médias Sputnik ou Russia Today (RT). A ce propos, regardez bien les posts publiés par ces deux organismes sur les réseaux sociaux en français… un réel « Sharp Power » ! Sans oublier ses services de renseignement bien dotés et particulièrement actifs dans le cyberespace mais également dans un soft power plus classique (« miagkaia sila ») comme celui des échanges culturels et universitaires, mettant ainsi au goût du jour une longue tradition subversive des futures élites étrangères héritée de l’Union Soviétique. Faut-il pour autant parler de soft power négatif comme le fait Joseph Nye dans une vision « américano-centrée » qui n’a pourtant pas porté chance aux États-Unis dans leur histoire récente ? Préférons la grille de lecture sur l’influence proposée par l’universitaire Philippe Baumard, auteur d’une remarquable analyse sur le vide stratégique (CNRS Éditions, 2012). Selon lui, deux types d’influence sont observables. La première qui s’applique au niveau de l’individu peut être qualifiée de « tunnel cognitif » et vise à s’assurer que la fenêtre par laquelle il voit le monde nous est favorable. L’économie numérique s’est bâtie sur ce constat et les GAFAM nous vendent d’abord une vision du monde. C’est ce qu’on bien compris les chinois en construisant leurs BATHX. La deuxième forme d’influence vise à empêcher le questionnement sur le sens à long terme des actions stratégiques engagées. Pour l’heure, le soft power russe apparaît comme relevant du premier type d’influence dans un rapport du faible au fort mêlant contre-information et subversion tant il est vrai que les États-Unis ont pris une avance certaine dans le second type. C’est toute l’action de l’Oncle Sam vis-à-vis de l’Union Européenne depuis des décennies, avec un succès certain. On le voit bien aujourd’hui sur Nord Stream 2, l’administration Biden mettant tout son poids dans la balance pour faire pression sur l’Allemagne et empêcher l’alliance avec les russes. Mais en stratégie, rien n’est jamais écrit. Dès lors que l’on est prêt à se battre…

Entretien réalisé par l’équipe du Centre Algérien de Diplomatie Économique.